企業法務・社内法務 小さな会社・一人総務法務も

契約書(合意書・覚書)作成・精査

定款や社内規程作成・ブラッシュアップ、会社法ベースの議事録作成

許可認可・行政への届出 全体的な法務リスクの洗い出しなど

小さな会社や一人総務・法務をサポートします。

契約書(合意書・覚書・誓約書・規約・NDA・MOUなど

名称に関わらず)の作成が当事務所の得意分野です。

AIではなく、個別に自社向けに特化して、という御希望があれば御相談ください。

株式会社に限らず、法人や個人が事業を行っていくための法律の規制があります。

規制を受ける一方で、その法律によって守られていることも事実です。

商法、会社法、税法、人事系(労働基準法ほか)の法等、そして業種ごとに遵守すべき法、事業形態によって適用される法、さまざまに存在します。

個人事業主として自宅で料理教室を運営するような規模・形態であっても、事業者であれば消費者には該当しないため、うっかりと契約してしまったサービスを消費者関連法(消費者契約法などの複数の法の総称)で解除することもできなくなります。

事業者となると、いざトラブルというときに、「そんな法は知らなかった」という言い訳は通用しないのです。

法令種類のおおよそ

- 憲法

- 条約

- 法律

- 政令

- 省令・府令

- 地方自治体の条例・規則など

企業法務ではその法人が適用される法を理解し、上手に活用してこそ事業に資することが可能になります。

しかし設立から間もない企業や事業系の人員が大半を占めている企業で、法改正や新法に常にアンテナを張り、それを実務に落とし込んで社内運用を行っていくことは人的にもコストもかなりの負担になるのも事実です。

契約書・合意書・覚書 ・規約

契約書、合意書、覚書、念書など、文書のタイトルはさまざまですが、どれも当事者間の決めごとを文書にして記名(署名)捺印したもの、ということに変わりはありません。

むろん明確に文書の性質がわかるようにすることは必要ですが、文書の名称で法的効力に差がつくことはありません。

①財産グループ: 譲渡・贈与・売買・交換

②貸し借りグループ: 消費貸借・賃貸借・使用貸借

③労務提供グループ: 雇用・請負・委任と準委任

④その他のグループ: 寄託・組合・和解

「契約自由の原則」により自由に契約締結ができますが、合理性の無い内容では無効になることもあるため記載さえすればよいということではありません。 企業や事業者は、取引をするとき、従業員を雇用するとき等の場面で当事者間の合意を契約書として文書にすることで、後日の“言った言わない・そのようなつもりではなかった”を回避しています。

書籍やweb上で見たひな形のままの契約書を使用したり、古い定型契約書をそのまま使い続けることは大きなリスクです。

契約の目的、事業規模、相手方との力関係、法的に有効な文言を使っているか、合理的か・・・たくさんの要素をクリアして確実な合意をすることが後日になって役立ちます。また、相手方から渡された契約書でそのまま契約締結をすることでもリスクは残ります。

契約書作成、契約書精査で貴社の事業を守りましょう。

定款の見直し・社内規程

人数規模の小さな企業でも基本的に備えているのが就業規則であり、すぐに思い浮かべるのは社員向けの労務管理のための規程のようです。

しかし規程は労務管理だけのものではありません。

すでに存在する規程の種類、内容とも、適宜に見直しをかけることが大切です。

SNSで社内情報を発信してしまう事例発生・企業規模拡大のため地方事業所への転勤制度ができた・法改正への対応など、特化した規程をあらたに整備することをお勧めします。

トラブルや不祥事が起きたり、社員が不満に感じた後であわてて対処するよりも早めの準備が良い結果を生むものです。

社内規程には管理のためのツールであるだけでなく、ルールをあらかじめ明確にすることで社員と会社を守る効果もあります。

当事務所では、過大にならないようクライアント企業に必要な規程を絞り込む、状況と目的をお聞きして規程を作成するだけでなく、附属する帳票も同時に作成し、運用に載せるお手伝いまでを包括的に承ることも可能です。

企業勤務での経験から、規程整備や変更のために担当部署が全社に対し説明会や研修プログラムを開催するなど、総務部や法務の実務フローを理解しています。

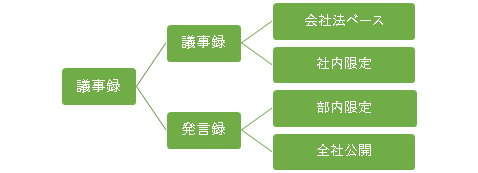

会議運営・議事録

企業の総務部門、法務部門で担当する業務に会議運営とその議事録の作成、保管があります。

上場、未上場、同族ほか、企業のタイプによりその内容は大きく異なりますが、企業法務の基本的な考え方では、意思決定をする権限の有無に関係なく、会議の議事内容は出席者・議題・検討プロセス・資料・結論を明確に文書で保存することが前提です。

また、商業登記の申請をする際に議事録が必要になるケースも多くあり、基礎的な議事録の作成方法は身に着けておくと便利でしょう。

議事録の中でも、株主総会議事録、取締役会議事録のように会社法の規定を理解して形式や内容を整備する必要のあるものと、部内会議の発言を記録するものなど目的用途に合わせて作成いたします。

総務、法務のように議事録作成を担当することの多い部署では、目的により使い分けられるようにフォーマットを作成しておくことが一般的です。

許認可・届出

・宅地建物取引業

・古物商

中古車については付随して自動車リサイクル法に基づく登録

・医療機器修理業

・ペットフード安全法

etc.

事業スケジュールに影響する許可・認可・届出は早めに申請しましょう。

その他

景表法等に基づく広告表現の規制などリスクの洗い出し、企業法務勤務の経験を踏まえ外部にある法務部門の役割をいたします。

過大でない現実的な内容を心がけています。

当事務所では必要に応じて弁護士、弁理士、司法書士、社労士などとの連携により、ワンストップ・サービスに努めています。