遺言 相続

相続による債務承継

相続する遺産には、プラスの財産だけでなく債務やローンなどのマイナス(義務)も含まれます。遺言で誰が債務承継するか指定することも可能ですが、あくまで相続人間での効力に過ぎません。債権者の承認を得るなど、ケースによって慎重に検討しましょう。

遺言・相続 生命保険金の受取り

亡くなった人が加入していた生命保険の保険金。遺産の中に含まれるのか、契約で指定していた保険金受取人を変更するにはどうするのか。内縁関係の配偶者を受取人に指定できるか etc. 。保険金受取りと相続は関係が深いものです。具体的な説明を記載しました。

遺言と事業承継

事業承継を上手に行うために、遺言を活用することもできます。相続人が複数いるうちの後継者に事業用資産を集中させる。他の相続人も不満が残らないように生前から準備をしておくことをお勧めします。

相続発生 何をするか

自宅で家族が亡くなったとき、何をするのか。遺産は何があるのか。家族も知らない相続人はいないか。意外に知らなかった手続きが山のように押し寄せてきます。全てワンストップで承る専門家に御相談ください。

遺言もデジタルで 令和7年秋から電子公証

令和7年秋に、公正証書の電子化が施行される予定です。公正証書遺言は今のところ原則として御本人や証人が、公証役場に出向くことが必要です。また公証された遺言や死後事務委任契約も紙媒体で保管することで、多少の不便がありました。施行後は公証人が適当と認めれば、公証人とのオンライン面談が可能になり、公正証書遺言の作成も便利になります。

再び 尊厳死宣言書について

尊厳死宣言。延命治療を受けたくない人に向けてのコラムです。家族と話し合ってあるのに、なぜ公正証書で尊厳死宣言書を作成するのか。医師はどのように対応してくれるのか。まだ若いから、健康だから、だからこそ今から考えておくとよいでしょう。自分の最期を希望どおりに迎えたいものです。

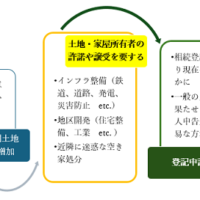

相続登記の義務化 焦らないで

相続登記義務化が話題です。所有者不明土地や空家があれば、土地の活用、鉄道敷設、地区開発などに支障が出ることと、近隣への影響もあるためにその解決法の一つとしての義務化です。そのため、自分でもできるように「相続人申告登記」という簡易な方法が新設されました。

令和6年3月施行 戸籍の広域交付 ・基本知識「遺言執行者は誰がなれる」

令和6年3月1日から、戸籍法改正により戸籍等の広域交付がなされています。注意点がいくつかありますので事前の確認が必要ですが、相続人には便利になるでしょう。また、遺言執行者は誰がなれるか。執行者が指定されていなくても相続人でできる遺言手続きの内容が一般的です。但し、争いが無いことが前提と理解すると安全でしょう。